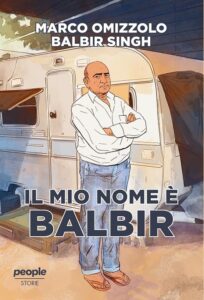

“Il mio nome è Balbir” di Marco Ormizzano e Balbir Singh testimonia di un uomo indiano del Punjab che affronta un avventuroso viaggio di mesi pagato 12 mila euro per raggiungere l’Italia nei dintorni di Roma; si arrangia con qualsiasi lavoro migrando verso lo sconosciuto Agro Pontino nei dintorni di Latina.

“Il mio nome è Balbir” di Marco Ormizzano e Balbir Singh testimonia di un uomo indiano del Punjab che affronta un avventuroso viaggio di mesi pagato 12 mila euro per raggiungere l’Italia nei dintorni di Roma; si arrangia con qualsiasi lavoro migrando verso lo sconosciuto Agro Pontino nei dintorni di Latina.

Un lavoro saltuario dopo l’altro a dieci, dodici ore giornaliere malpagate in serre o in campo per piantagione o raccolta di verdure e frutta. Poi la proposta di una occupazione fissa con alloggio, quasi un privilegio, una vecchia roulotte senza ruote a sua disposizione poco discosta da una casa colonica con ristorante e serre a perdita d’occhio.

Il datore di lavoro che custodisce permesso di soggiorno e passaporto, aggiunge, alle dieci, dodici ore nei campi, la pulizia serale del ristorante con gestione dei rifiuti di pasti e bevande, a piacimento, quale pasto serale.

Ben presso si rende conto di esser soggetto a stretta sorveglianza con improvvise incursioni di controllo, rimproveri e minacce con bastone a portata di mano.

Le sedici/diciotto effettive ore di lavoro, risultano impegnative a scapito delle esigenze di riposo. Un riposo tormentato da insonnia affollata di ricordi e pensieri per la sua terra, la famiglia e figli placata, sempre più spesso, da avanzi di alcool poi da sottrazioni di bottiglie di whisky.

Si sente schiavo; l’uomo, l’indiano del Punjab, ha trovato il suo Padrone. Vorrebbe cercare un altro Padrone ma il solo accenno di riavere i suoi documenti comporta minacce e percosse; lui, l’uomo del Punjab, non è nessuno, chi lo conosce e chi sa che è in quel luogo? Il Padrone lo minaccia, potrebbe ucciderlo seppellendolo nella vasta campagna circostante impossibile da trovarsi in quanto inesistente. Cambiare lavoro risulta impossibile in assenza di documenti e contatti esterni. Sempre più tormentato placa l’insonnia con l’abuso di alcool.

Scivola nella depressione per mesi pensando al suicidio fino al fortuito incontro con l’autista di un fornitore, straniero come lui, che promette di segnalarlo a chi potrebbe aiutarlo.

Ritorna un po’ di fiducia in sé stesso; lui è Balbir Singh un uomo che deve mantenere la promessa alla famiglia. Passano mesi fino al nuovo contatto con un finto autista che gli fornisce un cellulare per un primo rischioso collegamento con Marco Omizzolo, sociologo esperto di mafie, caporalato e schiavitù.

Dopo mesi di contatti e varie difficoltà, fra le quali la lingua per intendersi, Omizzolo guadagna la fiducia di Balbir grandemente rinfrancato dai contatti telefonici avuti con la sua famiglia. Lunghe notti al telefono con Omizzolo, che per ottenere la fiducia di Balir si associa in bevute di alcolici, svelano modi e tempi della condizione di schiavitù comunemente presente nelle aziende dell’agro Pontino; una massa di informazioni utili all’istruzione di un processo.

A sei anni dal suo arrivo in Italia si celebra il processo con istituzioni costituite in parti civile che comporta la condanna del Padrone e indennizzi a Balbir, il Balbir già schiavo che passa a lavori con regolari contratti e rinata fiducia.

Balbir è “cresciuto”, i contatti con Omizzolo, sindacati, avvocati e altri lavoratori hanno arricchito le conoscenze circa le regole, leggi, contratti lavoro, e modi e abitudini degli italiani. C’è ammirazione per lui, ha avuto coraggio e ha lottato per i diritti dovuti a tutti i braccianti ma anche diffidenza fra i “Padroni” perché ha fatto “la Spia”. Scopre l’endemico male italiano:” l’INDIFFERENZA” …l’arte di non esporsi per non sapere…

Interessante è il suo pensiero tradotto da Omizzolo alle pagine da 21 a 23 che pone il lettore di fronte a interrogativi e risposte che scuotono la coscienza di cittadino. Tutto quel che segue alle pagine successive è il diario di uno schiavo; uno Spartacus dei nostri tempi.

Una lettura impegnativa e sorprendente per chi conosce la nostra storia degli ultimi cent’anni.

Mario Ferdeghini

“Il mio nome è Balbir” di Marco Omizzolo e Balbir Singh pagg. 136 Euro 16 Edizioni people – storie c/o librerie.